映像で日本の建設業界の「技術力の証し」を一目瞭然に:可児建設

会社として蓄積遠隔管理や定量化にも挑む

他に先駆けた映像CIMへの着眼。そのきっかけは、現場施工を仕切る大番頭が病で倒れ、退職したことだ。大手ゼネコンでキャリアを積み、家業に戻っていた可児氏は思いがけない現実と直面する。

「技術もノウハウも、一気に消失した気がしました。個人に依存していたのに、会社にあると勘違いしていたのです」

その気付きから、技術資産となる知財の蓄積を目的に映像CIMへの挑戦が始まった。

「i-Construction(アイ・コンストラクション)を目的とする建設業界のICT活用というのは、建機によるMC(Machine Control)/MG(Machine Guidance)のイメージが強い。私もそう思い込んでいましたが、本来、情報通信技術なら何でもいいはずですし、それなら映像データ活用もその一つだ、と」(可児氏)

当初、自らの経験知を頼りにする現場の技術者には敬遠されたが、TL映像に自分の姿が映るのを見て「主人公になった気分で、面白い」と興味を抱き始め、作業の効率化など現実的なメリットも実感することで、徐々に定着していった。

活用法も進化を遂げている。可児建設は、施工現場の必須アイテムである安全チョッキにウエアラブルカメラを取り付けたオリジナルツールをメーカーと共同開発。ジンバル機能※を強化した鮮明な画質の映像と音声で、リアルタイムなコミュニケーションを可能にしたことにより、現場の人の動き、形状寸法までもが把握できる。

この仕組みを有効活用するシーンが施工状況の段階確認工程だ。発注者は現場へ足を運ぶ手間と時間と燃料を、現場も待機ロスを軽減でき、経済的・環境的に貢献する。

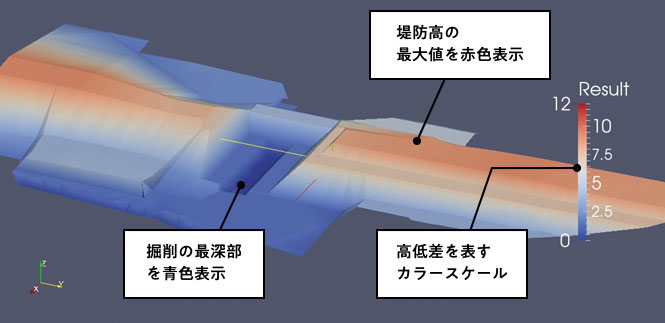

また、映像データの3次元(3D)化にも着手。設計データと1日の作業後の状態を計測・作成した3Dデータの差分によって、掘った土の量を定量的に分かるようにする仕組みだ。さらに、3DCADの設計図とTL映像を重ねて見える化し、差分をより分かりやすくすることにも挑戦している。

「映像って、見て分かりやすいんですよ、情緒的には。でも、論理的には分かりにくい。そこで3Dデータによる数値化で定量化できるよう研究しています。画質は4Kや8K、通信も5Gへと、より鮮明で高速になると、さらに活用シーンが増えていくでしょうね」(可児氏)

※ 動画のブレや揺れを抑えてスムーズな撮影を可能にする仕組み

3D形状モデルと属性付加

3D の形状情報に高さという属性を加えて色で表すことにより、形態の特徴やリスクの大きさを定量的に認知させることができる

日本の建設業界は、ピラミッド構造の頂点に立つゼネコンが制度化をリードしてきたが、映像CIMは初めて、中小・零細建設事業者のボトムアップで推進する取り組みだ。

「施工プロセスの技術やノウハウを残す媒体として、中小・零細の建設企業みんなで展開し、制度化していこうと。私も国交省の制度づくりに参画させてもらっています」(可児氏)

独自開発の安全チョッキは、映像CIMに共感する同業者へツールとノウハウを提供。国交省の研究開発プロジェクトの試行チームで活用されている。また、常駐が必要な現場代理人など、現場管理の人材が不足しがちな中小・零細の建設企業の課題も、映像CIMの遠隔管理で解消できるのではと期待が高まっている。

発注者や公的機関への検査書類や工事報告などの提出資料についても、将来的にTL映像データの活用は有効だ。ニュースで耳にする手抜き工事や書類の改ざんも、映像なら難しくなるメリットがある。

「紙書類は、現場の事実をバーチャルに無理やり落とし込みますが、映像データはリアルそのもの。トレーサビリティーの検証も可能です。書類も大事ですが、もっと大事なのは現場で良いものづくりができているかどうか。その観点からも、もう一度、原点回帰が必要なのではと考えています」(可児氏)

その実現は、現場の技術者が膨大な書類作成から解放され、現場管理に専念できることも意味する。建設現場の品質を向上させるために。また、制度の改正や解析技術の進歩で、いまはできないこともできるようになる、その日のために。有益な技術・情報を蓄積する映像CIMが、大きな力になろうとしている。

今後は「さらなるオープンな企業連携による映像CIMデータベースのクラウド化を目指したい」と可児氏は語る。全国から膨大なデータが集まれば、いつでも見たい現場映像を確認し、技術力向上や人材育成、安全教育など、多面的に活用できるようになる。

「それが日本の中小建設業の技術力を磨き高め、建設業界のより良いものづくりや現場の働きやすさにもつながれば」(可児氏)

現場の改善に向け、可児建設の挑戦は続いていく。

映像CIMに関しては社員みんなが

「上手に活用しよう」という思いを共有しています

可児建設 代表取締役 可児 憲生氏(右)

取締役 管理企画部長 可児 純子氏(左)

Column

良い映像データと運用が現場力を高める

映像CIMによる「現場の良いものづくり」に欠かせないもの――。それは「良い映像データ」だ。可児建設は独自に「映像撮影ガイドライン17条」を編み出している。17条には「情報収集・整理編」「情報分析・評価編」「情報デザイン・創造編」「情報活用・記録編」の4段階がある。ガイドラインを策定した取締役・管理企画部長の可児純子氏は、中でも「情報分析・評価編」の7条「現場風景の押さえるべき要所を考えよう」と、8条「押さえるべき要所は、点から線(接近景)、線から面(中景)をたどり俯瞰化(全景)で捉えよう」が重要だと語る。

「防犯カメラのように、漫然と撮影しても意味がありません。その現場の品質を向上させるポイントを導き出し、どう映像を撮るかが重要です。本当に必要な映像データを得るために、大事なのはコミュニケーション。監督だけではなく若手も作業員も、現場のみんながそれぞれの目で見て、意見を出し合い、共通の認識を持つ。実はそれが、映像データ以上に現場力を高める力になっています」(純子氏)

ICTという新技術で広がる可能性を人のコミュニケーションで上手に運用する。その大切さは、あらゆる施工現場に共通することだろう。

PROFILE

- 可児建設㈱

- 所在地 : 愛知県小牧市小牧5-711

- 創業 : 1950年

- 代表者 : 代表取締役 可児 憲生

- 売上高 : 6億7000万円(2019年8月期)

- 従業員数 : 17名(2019年12月現在)