Vol.4 高品質にこだわって市場開拓の道を探る

2019年11月25日、LVMH(エルヴェエムアッシュモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)が、ティファニーを約1兆7600億円で買収する合意を取り付けた。高級ブランドが一極集中しているとメディアは報じるが、 LVMHがラグジュアリーの全てではない。大きなグループにはまりきらないラグジュアリーの在り方を探る余地はあるはずだ。そこに本連載の意義がある。

ラグジュアリービジネスを大学で学べるようになった

20年ほど前から、フランスやイタリアの大学で、修士課程のラグジュアリービジネスのコースがスタートした。世界各国からやって来る学生はMBAの講座や特別コースなど、さまざまなカリキュラムから学ぶ。

今回はミラノ工科大学で教壇に立つ、アレッサンドロ・ブルン氏にインタビューをした。同大学はおよそ10年前からラグジュアリーマネジメントのコースを開講している。ラグジュアリーがアカデミックの世界でどう扱われているか、位置付けを知るのに彼は最適であると思ったからだ。

「ラグジュアリーがビジネス研究の対象となったのは、1998年にスペイン人であるホセ・ルイス・ヌエノの『マスマーケティングのラグジュアリー』という論文が発表されたあたりがきっかけだ。ラグジュアリーブランドのサプライチェーンに関する論文を、われわれが初めて書いたのは2008年。たった10年前だ。それまでラグジュアリーとサプライチェーンを結び付ける研究がなかった。この分野がいかに若い研究かが分かるだろう」とブルン氏は話す。

1990年代半ば以降、ラグジュアリー分野の売り上げが成長し始めた現象を捉え、従来の限られた人たちのための高級品が、さほど裕福でない人たちも持てるアクセサリー類に「開放」されてきた。この現象は、本連載で以前(2019年12月号)に書いたように、1970年代の日本人観光客たちがパリのシャンゼリゼ通りにあるルイ・ヴィトンに列を成した頃に端を発しているが、アカデミックな世界がこの変化を研究対象としたのは、それから20年を経てからだったということになる。

北米とアジアがラグジュアリーの「大衆化」を促進

日本市場はラグジュアリー「大衆化」のトップを走ったが、その現象が世界から市場動向として認識されるには、日本以外に北米やアジア諸国など複数の市場での動きが必要だった。例えば、先述した論文『マスマーケティングのラグジュアリー』(1998年)では、「米国では、株価の上昇とともに含み資産が増え、富裕層に厚みが出たことで人々は高級品の購入に向かった」と、記されている。

そして次のように記述は続く。

「米国で新しく誕生した富裕層はぜいたく品を買いたいと思うが、自身の選択に自信を持てないので評価されたブランドに手を出すようになった。一方、それは新しいお金持ちのあいまいな社会ステータスをより明確にするに役立った。また高級ファッションといえば中高年以上の婦人服が主流だった世界に、男性や若年層の顧客も入ってきた。さらに日本では、両親と生活するOLは可処分所得が多く、彼女たちの購買が日本のラグジュアリー市場のほぼ半分を占めている」(ホセ・ルイス・ヌエノ著『マスマーケティングのラグジュアリー』より)

紹介した記述の後半でも述べられているように、1980年代のバブル景気以降、日本でよく話題になっていた内容が1990年代の後半、欧州のアカデミックの研究者の視野に入ってきたのである。

1990年代中ごろ、ファッション産業についていえば、欧州40%、北米28%、アジア24%の売り上げであったが、成長率はアジアが断トツだった。しかも、欧州の販売はアジアからの観光客に依存する部分が多かった。イブ・サンローランで60%、クリスチャンラクロアが40%、エルメスで35%の売り上げがアジア関連の割合だ。そこから、欧州の高級品を欧州以外の新興市場の人々が購入してビジネスが成立する、という黄金の法則ができた。

海外旅行が普及し、空港などの免税店が高級品の売り上げに大きく貢献した。日本人観光客の40%は空港の免税店で買い物をし、米国人平均の5倍という数字を上げている。

つまり日本人の購入動向だけでラグジュアリー研究の動機はつくり難いが、購買層が広がる中で特徴的存在として日本人の消費者の動きが注目されたのである。そしてその日本人は「完璧、クラフツマンシップ、ブランド財産を評価する」とホセ・ルイス・ヌエノは述べている。

実は、この日本人の評価の仕方が現在も、欧州のラグジュアリーブランドにとって「頼り」の一つになっている。「中国人は良い顧客でたくさん買ってくれるが、こだわりを持つ日本人の消費者は私たちにとって大切だ」と。多分に外交辞令だけではないのは、およそ20年前のスペイン人の論文が裏付けている。

ミラノ工科大学 ラグジュアリーマネジメント

アレッサンドロ・ブルン氏

ブランドに必要な歴史遺産は社史だけではない

ブルン氏の話は続く。

「私がラグジュアリーを教える時は、まずラグジュアリーの歴史から話し始める。特に欧州だ。ラグジュアリーはラテン語の「luxus」が語源であり、道楽や耽溺という意味だ。ただもう一つ、光という意味もある。宝石に代表されるように、光っている物がラグジュアリーのシンボルであった。

もともとは王室や貴族の間だけで使われていた物が、近代の欧州において他の階層にも普及し始めていく。ただ、これに加え、中近東や中国あるいは日本などを並行させて比較するのも今後の課題だと思っている。例えば、日本なら皇室を中心とした展開があるだろう。

現代になると、ラグジュアリーにもレイヤーが出てくる。希少性があり、限られた人たちのための本来のラグジュアリー、これらを民主的に普及させたレイヤー、さらにそのジュニア版のレイヤーといった具合だ。しかし、この図式だけでは、今世紀の今に起きている動向が説明しきれない」(ブルン氏)

ラグジュアリーには歴史を感じさせることが大切であり、そのためにはラグジュアリー自体の歴史も知っておくことが有効である。世界各地にラグジュアリーとなるネタは多々あるが、その中でも現代のビジネスとしてその資産を最大限にうまく使っているのが欧州のラグジュアリーブランドである。

「ただし、必ずしもその企業あるいはブランド自体に長い年数の歴史を必要とするわけでもない。肝心なのは、長い間評価されてきた遺産とつながっているかどうかである」とブルン氏は続ける。

例として、これまで何度か本連載で紹介してきたイタリアのピアノメーカー、ファツィオリを挙げよう。同社は1980年代前半の創立である。ピアノはファツィオリ本社所在地からそう遠くない、パドヴァという街で誕生した。ピアノの音を決める響板に使われる木材は、1600年代から1700年代の弦楽器の名器・ストラディバリウスで使用されている木材と同じ地域の樹木からとられている。これらの事実によりファツィオリが歴史遺産の継承者であると見られるわけである。

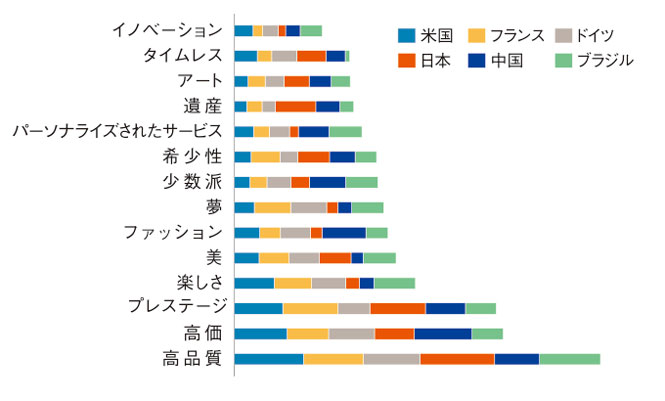

国によって異なるラグジュアリー認知

出典:ジャン=ノエル・カプフェレ/Journal of International Marketing Strategy,Vol.4(2016年12月1日)