Vol.10 「町を元気にする」とは:道の駅 みそぎの郷 きこない

北海道新幹線が2016年3月に開業しました。その効果について、「北陸新幹線で見られたような地域活性化は期待できない」とか、「実際の乗車率は低い水準」など、何かと声が上がっていますね。

そうした視点での議論も重要ですが、今回は別の角度から話をしましょう。

開業に関して賛否はあれど、新幹線ができたのは事実。では地元として何をなすべきか、という観点から1つの事例をご紹介したいと思います。

反省点を忘れず

本州から新幹線に乗り、青函トンネルを抜けると、北海道最初の駅として迎えてくれるのが、木(き)古(こ)内(ない)駅です。ただし、新函館北斗駅に向かう全ての新幹線が停車するわけではありません。しかも、木古内はごく小さな町です。

木古内の人々には苦々しい記憶があったといいます。かつて、特急列車がこの木古内駅に停車することが決まり、町は沸き立ちました。ところが、特急停車による経済効果はごく限られ、期待は外れてしまったのでした。

そのときの反省は「何もしなければ、人は木古内に降りてくれない」というもの。「特急が停まる、万々歳だ」と喜んでいるだけでは、状況は何ら変わらないという教訓を得たのです。

実際、他の地域を取材していても、それが真理のように感じます。九州新幹線が全線開通したとき、沿線の全県、全ての町が見事に潤ったかといえば、そうではありませんでした。終着駅である鹿児島中央駅からさほど遠くない地域でも「新幹線効果はゼロ」という声が相次いだ自治体を、私はよく知っています。「新幹線が通るから」と受け身の姿勢を続けていては、結局は失望ばかりが残るということでしょう。

それでは、今回、木古内は何をしたか。「特急停車時代の反省を生かそうと動いた」と聞きました。

木古内の駅舎を出てすぐのところに、真新しい建物があります。「道の駅 みそぎの郷 きこない」です。

新幹線が開通する前の2016年1月にオープンしたこの施設は、3月に早くも来館者数5万人を達成。4月には10万人を突破、そして5月には20万人に達しています。

特急列車が停まっても静かなままだった、この小さな町。それなのに、このような驚異的な集客を果たしています。GW期間があったとはいえ、4月半ばから5月半ばまでの1カ月間だけで10万人を集めたことは、称賛に値するとしか言いようがありません。

ちなみに当初の目標は、この実績の半分から3分の1以下だったといいますから、やはりすごい話です。

「道の駅 みそぎの郷 きこない」。木古内駅の目の前に位置し、列車で来る客と、車で訪れる客の両取りを実現。レンタカーだけでなくレンタルサイクルもあるため、駅周辺はもちろん、町全体を満喫できる 「道の駅 みそぎの郷 きこない」 〒049-0422北海道上磯郡木古内町字本町338-14 TEL:01392-2-3161

両取りを狙って

この道の駅、建設を担ったのは木古内の町役場で、運営するのは木古内公益振興社です。自治体がまず旗を振り、そこにテナントを入れていくという手法はたいして珍しくもなく、そこだけでは、この人気を裏付けるものは見えてきません。

しかし、実際に訪れてみると、この道の駅の面白さがとてもよく理解できました。

まず、立地です。先にお話をしたように、この道の駅は木古内駅の目の前にあります。また、道南の各エリアに向かうバスターミナルにも隣接しています。

つまり、道の駅といいながらも、車で訪れる客と、新幹線で訪れる客の両取りができる場所につくられているのです。さらに特筆すべきは、レンタカー2社がテナントとして入っていること。道南を巡る拠点として、申し分ない機能を持たせているのです。

面積はさほど広くありません。既存の道の駅がそうであるように、町の特産品が並んでいて、観光案内のコーナーも用意されているという感じ。ただし、品ぞろえは確かだという印象はありました。道南ならではの海産物、地元に根付く手づくりお菓子など、目を引くものが多数あります。

そして、接客がよい。観光案内の男性も、売店の女性も、屈託のない笑顔。しかも、こちらが何かを尋ねると、的確に応対してくれます。

実はこれがとても重要なポイントです。観光客がこの地に降り立って、まず会話を交わすのが道の駅のスタッフなわけですから、ただモノを販売していればよいという話ではありません。働く人たちに「観光客を気持ち良く迎え入れる」という意識があるかどうかは、極めて大事なのです。それは後々、てきめんに来館客数の変化に表れます。

地元民が通う店

ちょっとだけ、話の回り道をしましょう。

地域発のヒットを飛ばすには何が必要か。かねてから感じていることがあります。それは「当の地域の人たちが、まずその製品なりサービスなりを自ら利用することこそ重要」ということです。一部の人だけが盛り上がっていて、大半の人はあまり注目していないという状況からは、ヒット商品の誕生はおぼつきません。これはあらゆるジャンルの商品にもいえることです。

地元の人が購入して利用するからこそ、そこからクチコミが生まれ、地域外の人が振り向く。これが「地域発ヒットへの確実な道のり」です。

話を戻しましょう。木古内で生まれた道の駅、来館者数が驚くべき数値になっているのには、もう1つ理由があると聞きました。それは多くの町民が何度も訪れているということ。

道の駅というのは郊外に位置するケースが目立ちますが、ここは町の真ん中。この立地が功を奏しているといえますが、理由はそれだけではないようです。

この道の駅には、1軒のレストランが入っています。この店が効果的だったといえるでしょう。

山形県鶴岡市に「アル・ケッチァーノ」という、全国にその名を轟(とどろ)かせるレストランがあります。そのオーナーシェフである奥田政行氏が、この道の駅に入るレストランの監修役なのです。

「なぜ山形のレストランが木古内に?」といぶかしく感じる方もいるかもしれませんね。聞けば、鶴岡市と木古内は、明治初期の開拓以来、とても深い関係にあるそうです。その縁があって、奥田氏が監修を務めたとのこと。しかも、名前貸しにとどまりません。木古内に住んでいる料理人が鶴岡に単身赴任して、奥田氏の下で修業を重ね、このレストランのシェフに就きました。徹底しているのです。

地域発ヒットに必要なことをさらに言えば、「必然性があること」と「足元の宝物を生かすこと」。木古内の道の駅は、鶴岡との歴史的な縁を再認識して、それを生かし、さらに地元の料理人を大事にしました。だからこそ、このレストランは意味のある存在となり、地元の町民が通うようになった、というわけです。

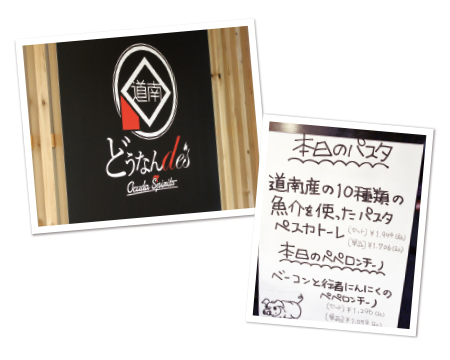

山形の人気レストラン「アル・ケッチァーノ」のシェフが監修するレストラン「どうなんde’s Ocuda Spirits」も入る。明治初期から木古内と山形県鶴岡市の関係が深いことが縁となった

愛されている足元の宝物

ここからは余談です。足元にある宝物、という話で言いますと、この道の駅から少しだけ離れたところにある小さな料理店「駅前飯店 急行」も、木古内を訪れたら、ぜひ立ち寄っていただきたい1軒です。

創業は1950年代。おばあちゃんが焼きそば一筋の店を守っています。

この一風変わった店名の由来を聞くと、「いつか、この木古内に急行列車が停車してほしい」という願いを込めたものだそう。

今や、急行どころか新幹線が停まる駅となった木古内で、こうして古くからある店が頑張っていることにも、うれしくなりました。

道の駅から歩いて5分足らずの場所にある「駅前飯店 急行」。おばあちゃんがつくる焼きそばは、遠方からのリピート客がいるほどの人気