Vol.41 「高すぎる」という声は正しいか:お雑煮やさん

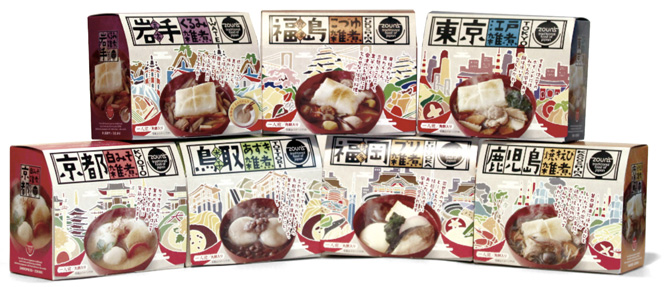

「お雑煮は地域の食を知る第一歩」と見定め、2014年に第1弾商品を発売。現在は、全国販売が6種(岩手、福島、東京、京都、鳥取、鹿児島)で各650円(税抜き)、九州限定販売が1種(福岡)で750円(同)というラインアップ

http://www.zouni.jp/

雑煮は季節商品なのか?

正月気分など過去のものになった2月になって、雑煮の話をするのも何ですが、そもそも雑煮とは新年の食卓に上がって終わり、という季節料理の範疇にとどまっていいのか、という考え方もできるわけです。

「いや、それではもったいない」と強く言い切るのは、その名も「株式会社お雑煮やさん」社長の粕谷浩子氏です。

なぜ、もったいないのか。

「お雑煮というのは“よその人が知らない世界”です」(粕谷氏)

なるほど。山ひとつ川ひとつ隔てるだけで雑煮の姿が変わることは、珍しい話ではありません。地域ごとにだしから異なりますので、全国規模で見ればどれだけの種類があるか、それこそ数え切れないでしょう。それぞれの地域で当たり前のように“普通の雑煮”があり、それらを他の地域の人が味わう機会はそうない。

「そうした意味では、お雑煮って、地域の食への入り口と言えそうでありながらも、かなり奥深い側面もあるということです」(粕谷氏)

それにしても、粕谷氏は雑煮という世界に絞って起業を果たしたといいますから、かなり思い切っていますよね。

前職は起業を支援する立場の職に就いていたという粕谷氏。東京都品川区にある創業支援センターのセンター長を務めていたのですが、自らが起業して当事者となる決断をしたということ。

「自分の思いを形にしたかった」そうですが、起業時の手持ち資金は1000万円程度と潤沢ではありませんでした。それでも、ローカルフードに光を当てたいとの思いが募り、会社を設立します。たった1人での起業でした。

第1作は10日で完売

2014年12月。静かなスタートだったと粕谷氏は振り返ります。岩手、東京、京都、香川、博多のご当地雑煮を再現したセットをインターネットで限定販売しました。

5種類の雑煮を1つずつ詰め合わせて2000セットを販売したところ、10日で完売。反響は思いの外大きかった。2000セットということは、計1万個の雑煮を完売できたという話ですからね。

その後、アイテム(地域)を入れ替えたり、味を微調整したりしながら増産に入りました。

ただ、その後は1人で全てをこなすことに限界を感じたといいます。それはそうですね。商品開発から取引先の開拓まで、全てを担うのがどれだけ大変かは、想像に難くありません。

それともうひとつ。2014年の第1作こそ順調な滑り出しでしたが、その後の増産を期すために流通小売企業のバイヤーへ売り込みをかけたところ、芳しい反応が得られなかったのです。

バイヤーが口をそろえて言うのは、「値段が高すぎる」という指摘でした。1個で税抜き650円。これで1食分ですから、確かに高価格ではあります。しかし、粕谷氏にすれば、この価格は引けない一線でもありました。

ご当地雑煮と銘打つからには、味の再現性は極めて重要であると考え、だしの材料、具材の吟味、そして餅の形状にまでこだわったからです。地元の人が食べて納得できる水準にないと、商品販売の進展はおぼつかないと踏まえたということですね。

協業に踏み切る

転機は、東急ハンズのバイヤーとの出会いだったといいます。

「同社のバイヤーが、値段のことは言わず、『こんなに面白いことを考える人がいたんだ』『久しぶりに面白い商品を見た』と絶賛してくれたんです」(粕谷氏)

さらには、東急ハンズが東京・台場で「真夏の雑煮ナイト」というイベントまで催してくれ、そのチケットは完売となりました。

こうした経緯を聞くと、あらためて私は思います。商品の持ち味を理解してくれるバイヤーを探すこと、本末転倒になりかねない商品見直しは踏みとどまること、覚悟が試されるような場面で自分の信念を貫く判断をするのは、やっぱり重要なのだなと。

東急ハンズとの出会いは2015年の話でした。さらに本格的な協業により、このご当地雑煮シリーズは新局面を迎えます。

2018年、お雑煮やさんは家電からギフト商品までを幅広く取り扱っているドウシシャとの提携に踏み切ります。微細な味付けなどについては、これまでと変わらず引き続きお雑煮やさんの社長が担い、ドウシシャはそれに応えて生産拠点などを確保するとともに、販売促進を手掛けるという形態です。

つまり、この業界において大手どころであるドウシシャが、お雑煮やさんの取り組みを認めたということなのです。

ここでとても重要なのは、ドウシシャ側が、お雑煮やさんの“引けない一線”を尊重したという点にあると、私は感じています。ドウシシャの担当者にも話を聞きましたが、原料の吟味をはじめとする商品企画の骨格の部分は、あくまで、お雑煮やさんの意向を大事にしたという話なのです。

「全てのラインアップを、ひとつの工場に一括して委託することは決してできなかった」とドウシシャ側の担当者は言います。ベースとなるだしの味付けひとつとっても、生産工場を1社にまとめることは不可能だったらしい。それくらい、商品づくりには細心の注意を払ったわけですね。ドウシシャ側がよくそこまでの決断を成したとも思います。効率化よりも商品のありようを優先させたのです。

痛快なご当地商品に

肝心の味わいはどうなのか。現在のラインアップを見てみると、全国展開しているものが6種、九州限定のものが1種です。

どれも、箱の中にレトルトのだしと具材、薬味、そして餅が入っています。食べたくなったら、温めて器に移すだけで完成。商品によっては餅

まずは全国展開の商品から。

岩手の「くるみ雑煮」は、根菜と鶏肉、そしてくるみだれが付いています。素朴な味わい。

福島の「こづゆ雑煮」は、貝柱のだしです。サトイモなども顔をのぞかせる、具だくさんの雑煮です。

東京の「江戸雑煮」は、鶏肉やシイタケなどの澄まし椀。

京都の「白みそ雑煮」は、その名が示している通りほんのり甘い白みそ仕立て。だしは昆布と鰹。

鳥取は「あずき雑煮」です。こちらは意外と甘くない。小豆の粒感をしっかり残しています。

鹿児島の「焼きえび雑煮」は、エビのだしが面白い味わいです。うま味がじわじわと染みてくる。

そして福岡の「ブリ雑煮」(九州限定)は、あごだしにブリの切り身。かなり濃く、しっかりした味付け。

いや、この7種を食べ比べただけでも、全国各地でこんなにも雑煮の姿も食感も異なるのか、とうなってしまいますね。

また、7種の雑煮はどれも具材たっぷりなのが特徴。けっこう食べ応えがあるのはうれしいところです。

このご当地雑煮シリーズ、2017年度は4万個の販売を果たしたといいます。スタートからわずか数年で当初の4倍規模を取ったという話ですし、ドウシシャとの連携に着手した2018年度以降は、確実にこの数字を伸ばしてくるでしょうね。

引けない一線を守る

何が成功の要因となったのか。何人ものバイヤーからの「高すぎる」という指摘に押し切られなかったのが良かったのだと私は思います。過去に例のない商品の場合、高いも何も、比較する対象がないわけですから、東急ハンズのバイヤーが注目したように、「面白いかどうか」こそ商品が受け入れられるための最も重要なポイントに、本来はなるはずでしょう。粕谷氏が価格面で引かなかったのは極めて大事なところ。

ビジネスにおいて“引けない一線”は相手に譲るべきではない、という教訓もあらためて得られた。そんな取材となりました。