価値をつくり、届ける:奥村 格

(1)社会価値の高い魅力ある市場

「農家の所得を増やすため、生産から加工・流通まであらゆる面での構造改革を進める。肥料や飼料を1円でも安く仕入れ、農産物を1円でも高く買ってもらう」(2016年9月26日、第192回国会での安倍総理所信表明演説)

現在、安倍政権は成長戦略の1つに「攻めの農林水産業」を掲げており、6次産業の市場拡大(2014年度5.1兆円→ 2020年度10兆円)と輸出拡大を打ち出している。2016年11月には「農業競争力強化プログラム」が取りまとめられ、生産資材価格の引き下げや農産物の流通・加工の構造改革など、13項目の改革が盛り込まれた。

そして2017年に入り、新規就農者の増加や生産農業所得の伸長を背景に、資材流通分野の事業再編や新規参入、農家のための全農改革、「農地バンク」制度での農地大規模化、ジェトロ(日本貿易振興機構)を生かしたブランド化など、「農政新時代」を色濃く反映させた改革を促す施策を、社会的課題としてこれまで以上に強く打ち出している。

国内のアグリ市場においては、農家の後継者問題や販売農家数の減少、また耕作放棄地といった課題ばかりが強調されている。前述した農業改革は、そうした環境に対する国の危機感の表れであるが、裏を返せば構造転換を進めることでアグリ市場に「ホワイトスペース」(競合他社の存在しない空白領域)が誕生することを意味する。

事実、多くの企業が農業に関わろうとしている。その意味でも、アグリ市場はまさに「社会価値の高い魅力ある市場」であり、異業種企業が参入するチャンスといえる。

(2)農家・企業単体での問題解決力には限界

しかし、現実には、家業としての農家や小規模の事業として農業経営に取り組む場合、経営資源の制限から、農家単体での流通確保や新たな設備投資による高効率農業、手塩にかけて育成した農産物のブランディングは難易度が高い。

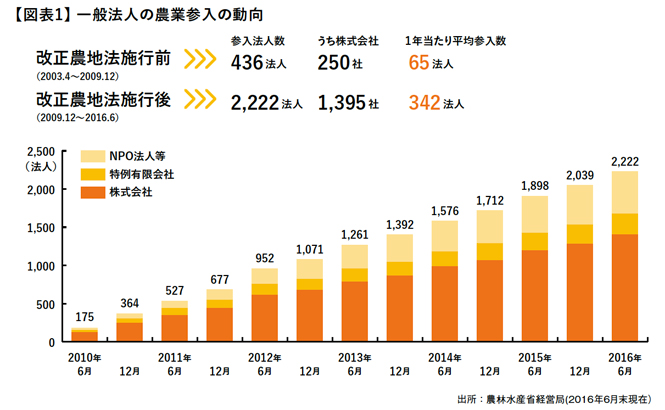

確かに、企業の農業分野参入事例は増加している。一般法人の農業参入数は、2016年6月現在で2222法人、改正農地法施行前に比べ年平均5倍ペースだ。(【図表1】)。しかし、個別に見ると、専門性や労務費の問題が大きく、事業として黒字化しているという話はごく限られている。つまり社会価値の高い魅力的な市場でありながらも、農家・企業単体でのアグリビジネスにおける問題解決は、なかなか難しいというのが現状である。

では、どのようにしてアグリ市場でビジネスモデルを描いていけばよいのか。次に、その着眼点を2つ示す。

地域と共に価値をつくり、届ける

(1)地域に即したアグリシステムをタテ・ヨコ両軸で描く

1つ目の着眼は、アグリシステムを「タテ・ヨコ」で描くことである。

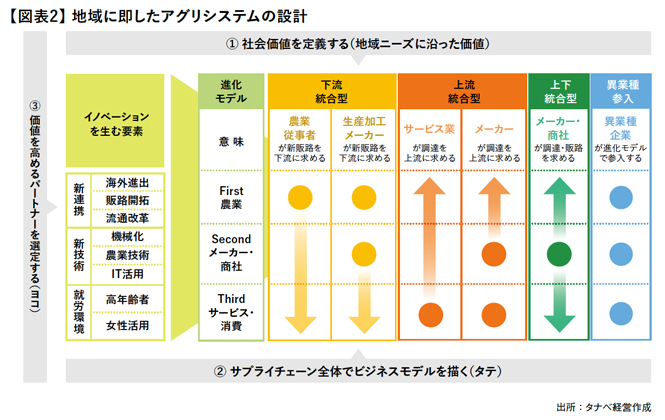

6次産業化を自社完結している企業A社は、素材・商品を自社のみで考えるのではなく、サプライチェーン全体でビジネスシステムを描いている。これはタテにつなぐ発想であり、垂直統合的な収益構造・価値連鎖が設計できるため、サプライチェーン上の無駄を省くことができる。仮に自社が流通加工業であれば、上流・下流も含めたトータルでの効率化と、付加価値アップの目線を持つことが重要である。

また、農畜産物に価値を付加するためには、農業にとって欠かせない「地域(農村)」や、「研究機関(大学など)」「資金調達(金融機関など)」「不足機能の充実(民間企業)」などといったパートナーの存在が必要である。そのためには、ステークホルダーが積極的に関わるための広義の社会価値(存在価値)の設定が必須条件となる。

具体的には、社会価値を定義した上で、サプライチェーンの個性を際立たせるプレーヤーを横串として選定する。最近では、障がい者の活用という目線での「農福連携」というビジネスモデルも聞かれるが、これはまさに社会価値であるといえよう。

すなわち、サプライチェーン連携(タテ)と、水平連携(ヨコ)の両軸で地域に即したアグリシステムを描き、その中で不足する機能を自社と外部でどのように補うか、という目線によるビジネスモデルの構築が求められる。(【図表2】)

(2)出口からの逆算で効率的な事業設計を行う

2つ目の着眼は、「出口」である。2016年9月からスタートした「戦略アグリ・イノベーション研究会(現アグリビジネスモデル研究会)」で、これまでに視察・講演をいただいた企業のトップ、研究者の危機感を総合すると、アグリ分野における日本の弱みは「マーケティング力」と「商品開発力」であるといえる。

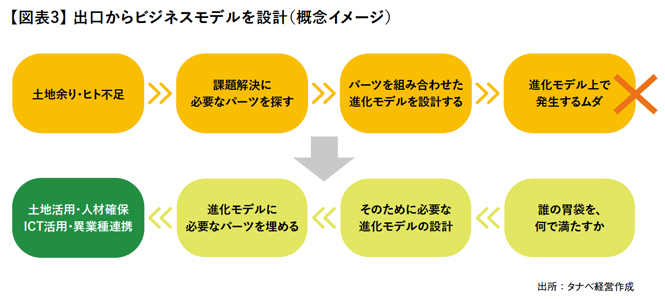

農村や農家を活性化するためにどんなに上流の農産物の生産性を高めても、またサプライチェーン上のコストを最適化しても、生き物である農産物の出口(販路)をしっかり設計した後でなければビジネスの起点となる売り上げを計上できず、進化モデル上で投入したインプットのムダ(未使用地・加工ラインの稼働・廃棄処分)が発生する。

従って、マーケティングに基づいて「誰の胃袋を、何で満たすのか」を描いた上で、戦略的商品開発を地域ニーズに合わせて効率的に実施していくべきだし、地域の農家と物理的に近い地元の中堅・中小企業にこそサポート役が求められるはずである。

目の前のホワイトスペースを埋めるのではなく、出口から逆算した事業設計によって明らかになった隙間が「真のホワイトスペース」になる。(【図表3】)

(3)価値をつくり、届ける

「アグリビジネス」という言葉を用いる以上、そこには事業性、つまり収益力の追求が不可欠である。サプライチェーン上の効率化を図りつつも、生産物にいかなる付加価値を付け、誰に、どのように届けていくのかを描かなければ、ストーリーは完結しない。

「付加価値」には安心・安全、おいしさ、希少性、スピード(鮮度)、人(誰が)、地理(どこで)、物語(ストーリー)といったさまざまな見せ方がある。また、「届ける」のもチャネル(量販店、道の駅、通販、宅配)選びだけでなく、「誰がどう届けるか」という目線で考えなければ、明確な差別化は難しくなってくる。

社会価値の定義から地域に沿ったビジネスモデルを描き、出口から事業を設計した上で、価値の伝え方を具体化する。当たり前のことだが、成長期のアグリビジネス産業においてはまだまだ変革の余地がある。そこには間違いなく、中堅・中小企業のサポートが必要になってくる。

現在、サプライチェーン上では出口づくり(市場創造やチャネル開拓)と付加価値研究(素材開発や商品開発)が活発に行われている。今後は、地域に即したビジネスモデル、出口起点のマーケティング、付加価値の高い商品開発が、アグリ市場で具現化されていくことだろう。未来に向けてアグリ投資を続ける先端企業は今、誰と連携し、どんな価値をつくろうとしているのか。また、その価値を誰にどのように届けようとしているのか。ぜひ、注目していただきたい。