アグリビジネスの高収益企業に学ぶ3つの条件:奥村 格

米国を除く11カ国による、環太平洋経済連携協定(TPP)の新たな協定「TPP11」が2018年12月30日に発効した。TPP11は人口5億人、全世界のGDP(国内総生産)の13%に相当する経済圏をカバーする。

これにより、自由で公正な貿易体制が確立され、さらなる経済の活性化をもたらすことが期待される。その一方で、農産物の国内生産額への影響は大きい。特に、牛肉や豚肉、乳製品などを中心に、約616億~約1103億円の生産減少が見込まれている(農林水産省による試算)。

セーフガード(緊急輸入制限措置)や経営安定対策があるとはいえ、生産者においては非常に大きなインパクトだと言える。後継者・担い手不足による離農者の増加、耕作放棄地の増加など農業を巡る課題は山積しているだけに、農産物の関税削減・撤廃は国内農家にとって一見、ピンチである。が、TPP11は大きなインパクトだからこそ、ビジネスチャンスもある。

現在、日本人の食生活の嗜し好こうが多様化している一方、インバウンド(訪日外国人旅行)需要の増加、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)技術の発展が、これまでのアグリビジネスを一変させている。ニーズの多様化は、そのニーズに即した規格、品質を提供するコトが求められ、生産者に「定時・定量・定質」のハードルを課す。経験と勘の世界から、マーケティングによる需要予測、生育状況のコントロール、ブランディング、ガバナンス(統治)といった高度な経営ノウハウ(≒企業経営)の必要が生じてくる。

事実、農地中間管理機構(農地バンク)※の活用や農水省が展開するマッチングフェア(農業参入希望企業と企業を誘致したい地域)なども奏功し、2009年の農地法改正以降は一般法人による農業参入が増え続けており、現在は3000法人を突破した。

新規就農者数の推移を見ても、全体の総数では7.3万人(2007年)から5.6万人(2017年)へ減少している一方で、49歳以下に限れば4年連続で2万人を超えている。また、新規就農者数(全体)を就農形態別に見ると、新規雇用就農者(農業以外から就農した人)、新規参入者(土地や資金を独自調達し農業経営を始めた経営責任者・共同経営者。親から農地の相続・贈与を受けた人を除く)が増えており、企業の農業参入はますます活発化していくと見込まれている。

※2014年度に全都道府県で設置された、農地の貸し借りを仲介する公的機関。農地を借りたい人は貸し手(農家)と個別に交渉することなく、同機構を通じて借りられる

しかし、いざ農業に参入しても、数年で撤退、あるいは採算が合わずに事業として成立していないケースが散見される。これまで、タナベ経営のアグリビジネスモデル研究会で講演を行った数多くの経営者からも、「アグリビジネスは難しい」という話を耳にする。

理由は、大きく3つある。1つ目は、「生き物を扱う」難しさである。植物工場に象徴されるスマートアグリ領域でも、日照や温度帯、湿度のコントロールひとつで収量や栄養価が変わってしまう脅威にさらされる。ましてや土壌を使う根菜類や畜産は、なおさらコントロールが難しい。疫病リスクが高く、人的労働に頼らざるを得ない領域が増えてくる。

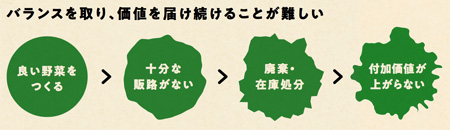

2つ目は、「価値を届け続ける」難しさである。農畜産物は鮮度が価値の生命線であり、在庫に向かない。また、いくら付加価値が高い農畜産物を生産しても、売れなければ業務用や飼料などの用途で安く売らざるを得ない。作るだけでなく、売ることも考えないと、事業計画が大きく損なわれることになる。

アグリビジネスで高収益を得ている企業の共通点は、「十分な販路(売り先)を持っている」ことである。仮に売り先があっても、必要な時(定時)に、必要なだけの量(定量)と求められる質(定質)を届けられなければ、価値がない。小さく生めば採算が合わず、大きく生もうとすると投資コストがかさむ。アグリ参入企業は、このバランスをどう取り、価値を届け続けるかが非常に重要なポイントと言える。

3つ目は、「価値を伝える」難しさである。アグリビジネスは、「産地」という地域と直結するため、地域にもたらす価値は「ブランド」や「雇用」「地域活性化」などと非常に多い。にもかかわらず、自社の社会的価値(地域社会に貢献する価値)を十分に伝えられないケースが多い。また、高付加価値を狙った商品開発も、市場に顧客価値(顧客が適正と認める価値)として届かなければ事業は成立しない。

自社の経営資源は限られており、アグリのフィールドは広い。従って、本来持つ価値をきちんと「伝える」ためには、大義である社会的価値を共有し、顧客価値を共に高めるパートナーとの協業・連携が非常に大きなファクターとなるのである。

農業への新規参入を考えている、あるいは現在の農事業計画を見直すタイミングがきている企業には、まず「ビジネスモデルの(再)設計」を推奨したい。“耕作放棄地があるから事業をする”というのではなく、「誰に、何を、どのように」提供するのか。特に、1丁目1番地の「誰」と「何」をはっきりさせなければ、サクセスストーリーは描けない。

また、消費地に近い場所で生産することはアドバンテージとなるが、需要者の求める品質や安全性も分析した上で事業化をしないと、遠隔地から付加価値の高い農畜産物が流入し、地元がレッドオーシャン(価格競争が激しい市場)になってしまうこともあり得る。

その上で、自社が発揮すべき強みとの合致検証を行う。垂直統合型の成功モデル企業は、必ずと言ってよいほど「+1(プラスワン)」の強みを付加している。例えば、プラットフォーム型モデル。契約農家と外食をつなぐプラットフォームを築くITリテラシーの高さに加え、更新情報の鮮度がなければ生産者、利用者にとって価値がない。

ビジネスモデルの構築後には、次の3つの条件整備が必要となる。

1.アグリビジネス参入の目的とストーリーを明確にする

換言すれば、ブランドづくりである。なぜ自社はアグリビジネスに参入するのか。なぜ「この場所」で「この作物」なのか。それにこだわる理由は何か。地元に即した明確な意思やストーリーを持つ企業であるほど、後述する販売チャネル上の協力者、支援者、購買者が増え、付加価値の向上・維持につなげやすくなる。

ストーリーは、ブランドブックやホームページで紹介するとよい。長年、アグリマーケットを主戦場とする企業にとっても、自社の沿革をひもといていく、リ・ブランディングが必要になってくるだろう。

2.安定したチャネルと供給力

価値を届け続けるためには、安定したチャネルと供給力が不可欠だ。付加価値は消費者が決めるものであり、過信してはいけない。大手コンビニエンスストアでは、契約農家から全量買い取りした農作物を、品質に応じて店頭用、総菜加工用、ナショナルブランドのペットフード用に分け、それぞれ違う棚で商品として販売している。

生産者目線で考えれば、量販用、直売所用、業務用チャネル用、飼料用といった具合だ。生産物の品質誤差を踏まえた複数のチャネルをあらかじめ準備し、天候・疾病・在庫といったリスクマネジメントを行った上で、事業計画を設計することが事業存続の条件となる。

また、供給力は企業存続の命綱となる。どの業界でも求められることだが、リードタイムが短い野菜などは、特に供給力不足が取引と直結することになる。産地の分散、収量偏差を想定した生産計画、不測事象を想定した近接産地からの供給ルートの確保など、リテーラー(小売企業)、消費者から「いつでも購入できる安心」を提供するための供給力整備も避けて通れない。

3.価値を高めるパートナーの存在

成長しているアグリ企業の話を聞くと、「地域の農業法人に協力者がいたことが幸いした」「地元の大学が一緒に商品開発を手伝ってくれた」ことが、事業を安定させた要因である場合が多い。「価値のつくり方」「価値の伝え方」が難しいアグリビジネスだからこそ、あらゆる段階で戦略パートナーの存在が不可欠である。また、地元農家と連携するのであれば、農家にとってのメリット(サポート機能)も持ち合わせることで、地元の協力を得ながら生産、ブランディング、販売が可能になる。

アグリマーケットは、これからも変化し、その中には数多くのホワイトスペースが生まれるだろう。生き物を扱う以上、一朝一夕で成果を望むのではなく、生き物と対峙し、その価値を高めるためのパートナーと共に、着実に自社が描いたストーリーを実現させていただきたい。